De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo existen alrededor de 476 millones de indígenas a lo largo de 90 países. Representan el 6 por ciento de la población mundial y, al menos, el 15 por ciento de los más pobres en el mundo.

Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982.

Las culturas indígenas son un componente indispensable de nuestro patrimonio cultural. En México existen 68 pueblos indígenas; su organización y forma de vida son prácticamente desconocidas para la mayoría de los habitantes. Sin embargo, la historia de nuestro país y su riqueza cultural son, en gran medida, aportes de las sociedades originarias.

Las culturas indígenas se preservan, transmiten y transforman gracias a su propio vigor; por ello, el respeto a la organización y prácticas autogestivas de vida es fundamental en una sociedad tan compleja como la nuestra.

Las nuevas sonoridades de los pueblos indígenas

La música es un universo; sus expresiones nunca terminan y eso la hace una exploración eterna. Nuestras raíces culturales tienen ese común denominador: jamás dejan de presentarnos rincones que maravillan por la riqueza en su expresividad y la manera en que se han fusionado o apropiado otras manifestaciones culturales.

Las nuevas sonoridades indígenas se fundamentan en esa idea: cantos y ritmos que se han hecho acompañar por expresiones culturales y musicales que van desde el heavy metal neoyorquino al nahua; el rap, que surge de la Huasteca hidalguense con claras influencias angelinas; y del jazz de New Orleans al que se produce en la zona mixe en Oaxaca.

Uno de los creadores y productores más importantes de estas nuevas sonoridades indígenas es Nicolás Hernández Mejía, “Mente Negra”, maestro en Antropología Social por el CIESAS y licenciado en Comunicación y Cultura por la UACM. Se ha dedicado durante años a la producción musical, la investigación y la edición editorial.

Su trabajo destaca por la difusión del rap en distintos foros de la Ciudad de México y el Estado de México. Es fundador de Mente Negra Producciones, un estudio de grabación enfocado en la producción y difusión de diversos exponentes de rap y reggae.

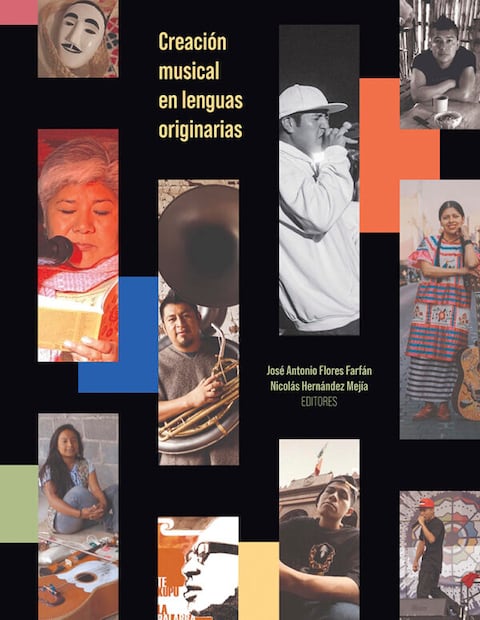

Nicolás Hernández Mejía es coeditor del libro Creación musical en lenguas originarias, texto vital para la comprensión de las nuevas sonoridades indígenas. El libro contiene biografías artísticas de creadores como Carlos CGH (rapero triqui), Gil Navor (rapero mazahua) y César Antúnez (mixe representante), entre otros.

Para Mente Negra, “el rap originario es la expresión musical y artística que realizan los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios del continente americano, el cual integra la música rap en diálogo con las lenguas y estéticas de las culturas nativas”.

Los creadores de nuevas sonoridades indígenas en México han fusionado los cantos y danzas originarias con ritmos contemporáneos de otros países, como reggae, ska, heavy metal, jazz, blues, punk y rap. Mujeres, hombres y grupos han tenido que enfrentarse a las autoridades tradicionales, a los usos y costumbres de sus comunidades para realizar sus producciones musicales.

En Hidalgo, artistas como los que integran el Colectivo Membda, que interpretan rap en lengua hñähñu, son un ejemplo de esta tendencia.

Incluso las lenguas originarias de nuestro país se han escuchado en bandas sonoras de producciones cinematográficas internacionales, como Black Panther: Wakanda Forever, que incluyó en el soundtrack la pieza del rapero maya Pat Boy, titulada Laayli' kuxa'ano'one.

Nicolás ha encontrado en su investigación que algunos de los temas más abordados en las nuevas sonoridades indígenas son la violencia y la migración. “Ante dicha problemática, los sujetos jóvenes, por medio de las colectividades e identidades que se gestan a partir de su socialización, se están posicionando para evidenciar y dar voz a sus experiencias de vida a través del arte y la música. Los jóvenes indígenas, a través del rap, están construyendo discursos que se contraponen a los estereotipos que los describen como delincuentes. Realizan una resignificación del rap, ya que sus influencias musicales son precisamente aquellos grupos que promueven una imagen delincuencial.”

En este sentido, el libro Creación musical en lenguas originarias expone testimonios y referentes que ayudan a comprender el activismo político de los jóvenes por medio del rap y la resignificación de su identidad étnica.